世界脳週間2024 奈良女子大学附属中等教育学校講演

| 日 時 | 2025年3月8日(土)13:30~16:30 |

|---|---|

| 会 場 | 奈良女子大学中等教育学校 多目的ホール

奈良市東紀寺町1丁目60ー1 |

| 講 師 | 北岡 明佳 先生(立命館大学 総合心理学部 教授) |

| 講演タイトル | 錯視いろいろ |

| 要 旨 | 錯視は種類が多い。幾何学的錯視(形の次元の錯視)をはじめ、明るさの錯視、色の錯視、運動視の錯視(実際に動く刺激の錯視と静止画が動いて見える錯視)についていろいろ紹介し、説明を試みる。 |

| 対 象 | 中・高校生、保護者、一般の方 |

| 参加費 | 無料 |

| 主 催 | 奈良女子大学附属中等教育学校 |

| 申込方法 | フォームよりお申込みください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5_TDvKZcHRdXrDHX4moR_ntTsSzGgoM0ZM4T8JO9l-km_Mw/viewform?usp=header https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5_TDvKZcHRdXrDHX4moR_ntTsSzGgoM0ZM4T8JO9l-km_Mw/viewform?usp=header

|

プログラム

| 13:30 ~ 14:30 | 講演会

講演者:北岡 明佳 先生(立命館大学 総合心理学部 教授) 講演タイトル:錯視いろいろ |

| 14:45 ~ 15:45 | 講演者との質疑応答 |

参加者数

中高生 26名

保護者 11名

合計37名

参加者の反応

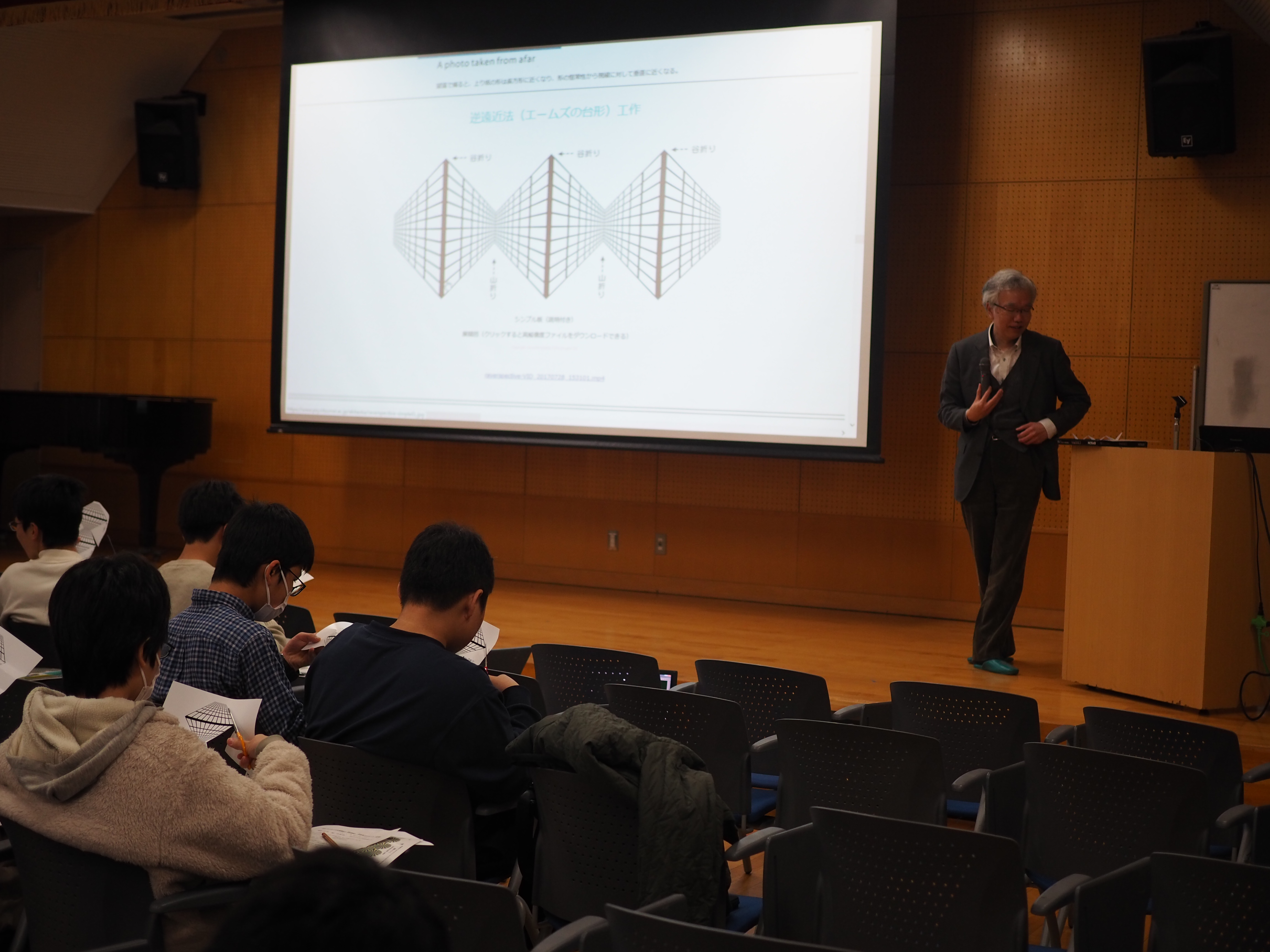

本講演「錯視いろいろ」では、錯視研究の第一人者である北岡先生による古典的な錯視の説明から始まり、先生が考案されたさまざまな錯視をスクリーンに投影しながら皆で共有体験しました。時折、錯視が生じるメカニズムや眼や脳の構造についての解説を交えながら、テンポよく話される北岡先生のご講演は、中学生から保護者、教員まで年齢を問わず楽しめる内容となりました。また、次々と投影される錯視を見るたびに、参加者から驚きと喜びの歓声があがり、その不思議さと面白さを目の当たりにした参加者はどんどん錯視の世界に引き込まれていきました。

後半の質疑応答では、生徒からの質問を中心に1時間にも及ぶ活発な意見交換ができました。その多くは錯視の内容に関するものでしたが、北岡先生は一つ一つの質問に丁寧に回答され、研究者としての考え方や姿勢も生徒たちに伝えてくださいました。また、終始楽しそうに錯視の説明をされる先生の姿を見て、研究には物事の本質を知る面白さや喜びがあることを感得しました。

参加生徒や保護者にとっては、その研究分野で第一線でご活躍されている先生のお話を聞き、質疑応答を通して交流できたことは、大変良い刺激になったと思います。このような貴重な機会を与えてくださった皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。

生徒アンケート集計結果

参加生徒人数:26名

- 今回、この先端講座に参加したきっかけは何ですか。(もっとも適するもの1つに○を)

①おもしろそうだと思ったから(14名)

②友達が参加するから(5名)

③家族にすすめられたから(3名)

④先生にすすめられたから(1名)

⑤その他(3名) - 参加してよかったですか。(もっとも適するもの1つに○を)

①とてもよかった(17名)

②よかった(7名)

③少しつまらなかった(1名)

④つまらなかった(0名)

無回答1 - 内容は理解できましたか。(もっとも適するもの1つに○を)

①理解できた(6名)

②だいたい理解できた(18名)

③あまり理解できなかった(1名)

④理解できなかった(0名)

無回答1 - どんなことに興味を持ち、何がわかりましたか。その内容を書いてください。

- (中1女子)錯視の中でも様々なものがあって、どれもそれぞれ見え方が違って、ガタガタしているように見えたり、揺れているように見えるのが興味がわきました。

- (中1男子)錯視を意図的に作ったりできることに驚いた。私たちは脳と感覚をたよりに生活しているが、実際よくわかっていない部分が多くあるんだなと思った。

- (中2女子)人間の眼はいとも容易くだまされてしまうのだと思った。黒と白のコントラストや、2本以上の線の組み合わせによっていろいろな種類の錯視を作ることができるとわかった。

- (高1女子)ブルーライトについて興味があったので、マクスウェルのスポットが特に面白いと思った。ブルーライトについての耐性は人によって違いがあるのではないかと思っているので、黄斑などと関係がありそうだと思った。

- 疑問に思ったことや、不思議に感じたことがありましたか。その内容を書いてください。

- (中1男子)錯視ということがわかっているのにちゃんと元通り見えないのが不思議です。

- (中2男子)全く新しい錯視はまだあるのか。ミュラーリヤー錯視のような基本的な錯視はどうやってみつかったのか。

- (高2女子)頭ではわかっているのに騙されてしまうところが面白くて不思議だと思った。蛇の回転では明るい所でよく錯視が見えやすくて、色立体視だと暗い所で錯視が見えやすいとの事だが、その違いは何か気になった。

- 参加して、どのようなことを考えましたか。感想や意見を書いてください。

- (中1女子)錯視に見えている自分の眼の構造やつくりは今までわからなかったけど、今回知り、錯視にとても興味がわいた。動物の研究をもっと知ってみたいと思った。

- (中2女子)錯視は「脳が間違えている」から起こるものかと思っていたが、色が原因だったり、両目・片目で見ていることや、眼の動きが錯視に関わっていることがわかった。

- (高1男子)有用性を考えずに、好きなことを研究するという姿勢がとてもすごいと感じた。 高1女子)脳と錯視を関連付けて考えたことはあまりなかったが、思っていたより関連深くて面白かった。

保護者アンケート集計結果

参加保護者人数:11名

- 今回、この先端講座に参加したきっかけは何ですか。(もっとも適するもの1つに○をしてください)

①内容に興味があったから(10人)

②学校の様子がわかると思ったから(0人)

③子どもの様子がわかると思ったから(0人)

④子どもに誘われたから(0人)

⑤その他(0人) - 参加してよかったですか。(もっとも適するもの1つに○をしてください)

①とてもよかった(8人)

②よかった(2人)

③少しつまらなかった(0人)

④つまらなかった(0人) - この講座を受けた生徒たちは、内容を理解できたと思いますか。(もっとも適するもの1つに○を)

①理解できた(2人)

②だいたい理解できた(6人)

③あまり理解できなかった(1人)

④理解できなかった(0人) - 本日の先端講座について、感想や意見等を書いて下さい。

- (中1保護者)錯視のお話は難しいのかなと思っていましたが、たくさんの実例を見せていただけるとても楽しい講演でした。動く錯視は軽く乗り物酔いしてしまう程動いて見えるのが不思議でした。人の見え方や脳の働きのせいと分かっていても不思議であっという間の2時間でした。先生の著書も読んでみたくなりました。

- (中1保護者)錯視作品を見て楽しむだけでなく、普段自分が見えているものの色や形を疑ってみるのも楽しそうだなと思いました。「錯視の作り方はわかるが仕組みはわからない」とおっしゃっていたように、まだまだ先生でもわからないことが多く、興味があればどんなことでも研究できるんだなと思いました。楽しい講演ありがとうございました。

- (中1保護者)実際の絵や現象と見え方が異なるという錯視の歴史や研究から、応用したデザインまで、たくさん紹介いただけたところが大変興味深く見せていただきました。題材が非常によく、子どもも非常に興味深く見ていた様子でした。このような講座があれば、今後も参加させていただいと感じました。

- (中3保護者)不思議な現象が多く体験できたことと、解明されていないことが多くあることに驚きを感じました。質問の時間が長かったが、生徒が積極的に物おじせずに質問している様子も、とても感心しました。

- (高1保護者)錯視という分野があり、その存在は知っていたが、多くの種類そして深みがあり、脳内の処理メカニズムが解明できていないものも多くあるということを知れて有意義でした。心理学的な錯視のアプローチだけではなく、眼の構造、脳神経科学、脳科学、そして科学者としての考え方や姿勢について言及されていたのが印象深く、学びになりました。